Come affermò il filosofo L. Wittgenstein “i limiti della mia lingua sono i limiti del mio mondo”. Ma cosa significa davvero? E perché questo è interessante in psicologia?

Ci sono concetti ed emozioni che sono esprimibili solo in alcune lingue (accade infatti che prendiamo in prestito parole che diventano una vera e propria moda, come la parola hygge in danese).

Questo non significa che se non si conosce una parola non si prova una determinata emozione, anzi, se capita che una parola straniera sia sulla bocca di tutti è anche perché in molti ci si rispecchiano, ossia trovano un riflesso di sé in quella parola.

è altrettanto vero che i contesti in cui si è immersi influenzano significativamente l’esperienza del singolo. Per fare un esempio, in arabo esistono dieci parole per indicare il sentimento di umiliazione (questa informazione mi è stata riportata a voce, non conoscendo l’arabo mi è stato difficile verificarla), mentre nella popolazione dei Pintupi dell’Australia occidentale esistono almeno dieci parole per indicare le diverse sfumature della paura (questa informazione invece viene dal curioso libro Atlante delle emozioni umane). è evidente che in base al contesto si è più o meno portati a focalizzarsi su una determinata emozione o meno. Tuttavia, a volte, pare che ci siano lingue di serie a e lingue di serie b e questo accade, ad esempio, in alcune scuole italiane.

A questo proposito cito la Dott.ssa Marie Rose Moro, neuropsichiatra transculturale che lavora a Parigi, che nell’articolo “Da una lingua all’altra: elogio ai passaggi” descrive in modo evidente questa contraddizione della società occidentale in cui non sempre il bilinguismo (o plurilinguismo), di per sé, è considerato una risorsa e afferma:

L’importanza di assumere una posizione di negoziazione e di métissage. Ad esempio, favorire il bilinguismo dei figli di migranti a scuola e nella società sarebbe un’occasione sia per i bambini sia per la società. Questo bilinguismo permetterebbe dei legami, dei ponti, degli incontri su un piano di uguaglianza linguistica e sociale (Lenclos,

2002). Al momento, essere bilingui quando si è figli di migranti detti economici rappresenta persino una tara in Francia, nonostante che l’apprendimento precoce delle lingue sia incoraggiato a scuola…. Ci troviamo quindi di fronte ad una gerarchia implicita tra lingue?

L’inglese avrebbe più valore dell’arabo? Conosciamo l’importanza del bilinguismo precoce nei bambini per quanto riguarda le lingue più apprezzate, lo consideriamo come un’ottima opportunità per loro e agevoliamo gli apprendimenti precoci. Al contrario, quando si tratta di

bilinguismo con la lingua dei genitori, parliamo di ostacoli e sviluppiamo delle teorie sull’effetto nefasto di questo bilinguismo. L’inglese è importante per i bambini poiché conviene essere bilingui in un mondo dove gli scambi sono importanti; ma l’arabo lo è altrettanto, se è la lingua

dei genitori, quella che trasmette la storia e l’intimità familiare, quella che permetterà ai figli di valorizzare la propria differenza e di riconoscersi come sono, portatori di una storia coloniale, ad esempio, di cui avevano voglia di superare e non solamente di tacere con vergogna o di gridare con violenza. Parlare arabo permetterà a questi bambini di parlare altrettanto

bene il francese e l’inglese, a condizione che l’apprendimento della prima e seconda lingua siano sufficientemente valorizzati (Bialystok, 1991; Bialystok et al., 2004).

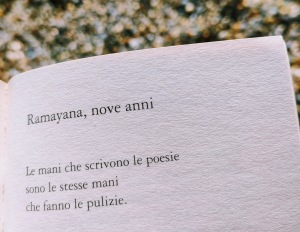

Un bellissimo esempio di un’iniziativa scolastica che mette insieme plurilinguismo e poesia, superando l’idea che ci siano lingue più o meno importanti è quello raccontato nel libro della poetessa Chandra Livia Candiani “Ma dove sono le parole?“, che ha condotto per anni seminari di poesia nelle scuole primarie delle periferie multietniche di Milano.

Chandra Livia Candiani, tra le migliori poetesse italiane contemporanee, in una intervista sul blog Il primo amore afferma: “Un verso di un anonimo poeta nicaraguense dice: «Un poeta siente»: un poeta sente, percepisce, avverte, intende, ha sentore e presentimento. E così giochiamo con il sentire e scriviamo le tracce che i sensi lasciano in noi.” – E ancora:

“chiedo spesso ai bambini, oltre al nome e all’età, di dire il loro “paese-radice”. Ho pensato di chiamare così il paese da cui vengono o da cui vengono i loro genitori. E la ragione è che nel tempo ho scoperto che, quando scrivono, la poesia li fa tornare alle loro radici, come dire, per esempio i bambini cinesi scrivono poesie sul fluire, sull’andare insieme alla corrente, sulle stagioni e sull’impermanenza. Come se tornassero a una fonte culturale che viene trasmessa alle cellule, dall’aria, dal cibo, dalla lingua, dalle abitudini, dai sogni. Come una bambina del Marocco che una volta ha scritto: «A me qui mancano tantissimo i mercati», una scheggia che mi ha dato il senso di un intero mondo di colori, di odori, di voci, di scambi andato in frantumi. E poi è un modo per fargli sentire che le differenze sono ricchezze.”